近年���,全國多地城市都因暴雨而遭受內(nèi)澇被“看海”,每每這時���,江西贛州的福壽溝卻總能被人提起���,這座古代排蓄水系統(tǒng)到底有什么奧妙?如何能夠歷經(jīng)近千年風雨依舊造福后世����?對“海綿城市”建設(shè)又有著怎樣的啟示意義?帶著疑問����,今天我們一起來揭開贛州福壽溝千年防澇之謎。

一���、古城為何千年不澇�����?

漢代史學(xué)家司馬遷曾說:“甚哉����,水之為利害也?���!蹦敲矗热凰旄Hf物����,滋養(yǎng)萬物,為什么又會出現(xiàn)水有害有利的說法呢����?這就得說到水澇了,江南多雨�,很多城市的排水系統(tǒng)并不科學(xué),所以經(jīng)常會出現(xiàn)水淤積淹沒街道和低矮地方的現(xiàn)象�,人們戲稱“看海去”“捉魚去”,以表示對這種現(xiàn)象的自嘲和無奈�����。

但是,在江西境內(nèi)�����,有一座古老的城市卻在這多雨的世界屹立千年���,未曾遭受過一次水澇的煩擾�。

眾所周知�,江西贛南是一個獨立的地理單元�,東面是武夷山,南面是南嶺��,西面是羅霄山���,贛南水系因此從東���、南、西三面發(fā)端��,向贛州盆地匯合����,就像是被三面圍攻的軍隊一樣���,岌岌可危。這樣的地理位置��,同樣使得贛州古城成了洪澇災(zāi)害多發(fā)的地段�。

據(jù)水文部門的資料,贛州章江在28年中有26年最高水位超過洪水警戒水位(99.00米)�����,貢江28年中有25年最高水位超過洪水警戒水位(97.50米)����。在洪水季節(jié),江水高出城市地面數(shù)米�,城市內(nèi)人民生命財產(chǎn)受到嚴重威脅,因此防洪和排澇一直是贛州城需要面對和解決的重大問題����。

二、歷經(jīng)千年仍惠澤后世

既然福壽溝有這么一段來歷�,相信大家一定對它更加好奇。它是怎樣成為水利史上的傳奇��,又是如何為贛州古城區(qū)保駕護航的呢��?

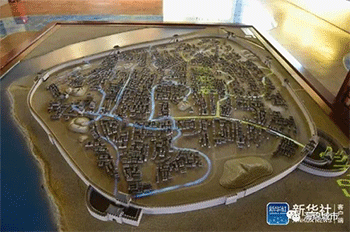

贛州市福壽溝位于贛州市老城區(qū)內(nèi),是北宋熙寧年間著名的水利專家劉彝在贛州任知府期間規(guī)劃建設(shè)的排水系統(tǒng)��,至今約近千年的歷史��。福壽溝是贛州古城區(qū)的“福溝”和“壽溝”的合稱��,打開福壽溝古地圖����,我們會清晰地看到在龜形的贛州古城圖上,南北向一個清晰可見的古篆體“壽”字形結(jié)構(gòu)下水道平布在其上�,東西向也是一個古篆體“福”字形結(jié)構(gòu)下水道平布在其上����,它和宋城墻��、古街道和古浮橋并稱為贛州古代城市建設(shè)中的四大工程����。

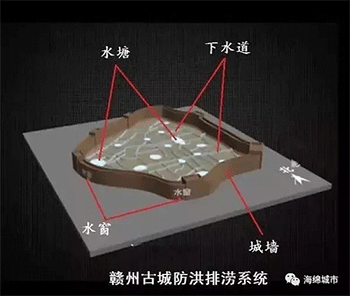

從下面的贛州福壽溝的沙盤模型,也可以看到福壽溝的基本走向��。

據(jù)史料記載����,唐末(公元885年)����,南康人盧光稠起兵攻占虔州(今贛州市)后��,啟動了規(guī)模浩大的城建工程�,但也破壞了原始地貌,阻斷了城區(qū)地表水的入江通道���,致使城區(qū)排水不暢���。此后的一兩百年,虔城屢遭洪澇災(zāi)害侵襲���,百姓苦不堪言�����。

北宋時期(公元1068年)劉彝任虔州知軍����,主持規(guī)劃建設(shè)了贛州城區(qū)的街道����,并根據(jù)街道布局��,地形特點�����,采取分區(qū)排水的原則�����,兩個排水干道系統(tǒng)����。東南部排水溝形似古篆體的“?!弊郑鞅辈颗潘疁闲嗡乒抛w的“壽”字����,故人們給它起了個吉祥的名字—福壽溝�����。福溝主要排城市東南部之水�,集水面積約1.7平方公里�����,主溝長約8.6公里��;壽溝主要排城市西北部之水���,集水面積約1平方公里,主溝長約6公里�����?!摆M州本身并非千年不澇 。正因為千年來百姓飽受洪澇之苦���,才會修建和不斷完善福壽溝��。如今�,贛州老城區(qū)10萬百姓依舊得惠于福壽溝���。

三�、“海綿城市”的早期雛形

福壽溝是我國目前極為罕見的,仍在使用的古代下水道系統(tǒng)�,當現(xiàn)代人們逐步解開它的面紗時,仍然贊嘆不已���。

上圖為位于贛州古城門湧金門連接貢江的一處福壽溝出水口����,雖然已經(jīng)過改造��,但出水口構(gòu)造仍和古時一樣����,能在內(nèi)城水位高時排水,貢江水位高時關(guān)閉防止江水倒流�。

福壽溝的排水口共裝了12個水窗,水窗由外閘門��、內(nèi)閘門����、度龍橋和調(diào)節(jié)池組成,充分運用水力學(xué)原理�,當江水上漲時����,借助洪水沖力使外閘門自外緊閉���,洪水就灌不進溝里;當洪水退去�,水位下降到低于水窗時,又借助溝里的水力將內(nèi)閘門沖開����,確保雨水順利排出。建設(shè)者采取改變斷面���、加大坡度等方法��,讓通過度龍橋的水進入水窗時����,流速陡然增加了2至3倍����,既可以沖刷走水中的泥沙和雜物,又可以沖開外閘門�。

但當水窗關(guān)閉后,洪水不會倒灌入城����,但溝里的雨水也排不出去����。為解決這個問題�����,建設(shè)者將福壽二溝與城內(nèi)的三池(鳳凰池��、金魚池��、嘶馬池)以及清水塘��、荷包塘���、蕹菜塘�、花園塘�����、鐵盔塘等幾十口池塘連通起來����,形成一個活的水系�。當雨水流入溝里達到一定高度時�����,水塘就像一個個巨大的天然蓄水池��。而當水窗打開�����,塘里多余的水又會迅速流入溝內(nèi)����,從水窗排入江中�,讓水塘保持原來的模樣。

其實����,水塘,是城市抗洪防澇的重要市政設(shè)施����,在古代大部分南方城市中都預(yù)留有一定的積水區(qū),這其實也符合

海綿城市 的原理�。除了排水調(diào)洪����,水塘還有兼有防火綠化�����、改善城市環(huán)境�、灌圃養(yǎng)殖等作用。在位于章貢之濱的八境公園��,保留至今的水塘已經(jīng)成為市民泛舟游玩的好去處�����。

福壽溝工程正是通過這種科學(xué)合理的設(shè)計����,利用城市地形的自然高差,全部采用自然流動的辦法�����,使城市的雨水��、污水自然排入江中和濠塘(護城河)內(nèi)��。在減輕由地勢原因帶來的三面而來的水壓力的同時,充分利用地勢的自然導(dǎo)向�����,將水壓力轉(zhuǎn)化成水動力�,發(fā)揮它的生態(tài)功能�,排洪凈水。

四�����、用良心和時間打造的千秋工程給現(xiàn)代人的啟示

2010年夏天�,大雨彌漫了整個江南地區(qū)。據(jù)央視網(wǎng)發(fā)布的關(guān)于《新聞1+1》欄目的報道���,主持人率先播放了幾組圖片��,分別展示了6月7日至7月中下旬���,廣州東、廣西梧桐市����、安徽安慶市���、武漢城區(qū)、江西贛州等地區(qū)受雨水影響的現(xiàn)場圖片���,并且播放一段贛州城區(qū)受雨水災(zāi)害時城區(qū)現(xiàn)狀和人們生活的短片���,解說詞是這樣的:“廣州、武漢�����、貴州�����、重慶�、梧州,就在一個又一個城市接連陷入暴雨內(nèi)澇的困境時�,《中國青年報》的記者蔣昕捷卻把視角投向了江西贛州,他發(fā)現(xiàn)當洪峰到達江西省第二大城市贛州時�,遭遇的卻是這樣一幕情景:兒童在城門口水灘里嬉戲釣魚,買賣人在滔滔洪水邊安然地做著生意�。看起來����,他們絲毫沒有把洪澇當作災(zāi)害”�。

一時間����,國內(nèi)外新聞媒體以及水利專家紛紛將眼光投向贛州,投向福壽溝����,稱之為“一顆跳動千年的城市良心”���。從此�,近年全國各地慕名而來參觀和研究福壽渠的人越來越多�。“福壽溝對于現(xiàn)代城市建設(shè)的啟示是什么�����?”幾乎是每個人都會問到的問題���。

其實福壽溝之所以能夠成為流傳至今的“良心工程”�����,不僅離不開歷代先民對其不斷的修葺和完善�,同時也得益于現(xiàn)代贛州市民對福壽溝的愛護。古時官方出資修葺主渠道���,經(jīng)由百姓家門前的溝段�����,百姓自發(fā)維護修理��。據(jù)史料記載�����,福壽溝建成后����,歷朝歷代除了平時的小修小補外�����,還進行過四次大維修�,其中以清朝同治年間的維修工程最為浩大,也最為徹底。官府以“民修官助”的方式�����,歷時3年對福壽溝進行了大維修�。這幾年市民保護福壽溝的意識越來越強,一旦發(fā)現(xiàn)有人在福壽溝附近動土�����,熱心市民也會立馬就給文物局打電話�。

上圖是位于贛州章江新區(qū)的中央生態(tài)公園,公園占地面積1002畝�����,兼具了生態(tài)���、休閑、蓄洪���、排澇功能�����,是根據(jù)福壽溝經(jīng)驗建造的一處工程�。(圖片來源:新華社)

結(jié)語:隨著城區(qū)不斷擴大,贛州市將現(xiàn)代排水防澇系統(tǒng)與千年福壽溝連為一體�����,共同構(gòu)建了城區(qū)四通八達的“地下血脈”����。在贛州新城區(qū),中央生態(tài)公園成為新的“水塘”�,在雨季發(fā)揮著為新城區(qū)調(diào)蓄雨水的作用。但是�,福壽溝因勢利導(dǎo)、遵循自然的設(shè)計理念給當今城市建設(shè)所帶來的啟示,福壽溝建造者“利民千秋”的精神以及福壽溝作為城市記憶的價值,已遠遠超過其作為仍在使用的排水系統(tǒng)的價值����。

圖片源自新華網(wǎng)